马上就要离杭回美国,31年前被遗弃在拱宸桥的她,很想找到家人

潮新闻客户端 记者 盛锐

1994年2月19日,《钱江晚报》刊登了《女大学生 七个孩子的妈妈》一文,讲的是大学生李桂英一毕业就去烟台国际SOS儿童村抚养了七名孤儿。

同一天,一个出生仅25天的女婴,被人遗弃在了杭州拱宸桥附近。两天后她由当时的拱宸桥街道以及公安民警,送到杭州市儿童福利院。

当年进去的孩子,统一取“徐”姓。

单名一个珊字,也许是院里抚养员对小女孩的期许——愿她如珊瑚般高雅坚韧。

同年8月,未满一岁的徐珊,被一对爱心夫妻领养,并前往了大洋彼岸生活。

2025年7月8日下午,时隔31年,徐珊回到杭州,并求助潮新闻·钱江晚报,“我从来没有见过亲生父母,但我想知道自己的根在哪里,离我回美国还有三天,不知道能不能通过你们找到一点线索。”

徐珊向记者展示自己小时候的照片 记者 杨晓轩/摄

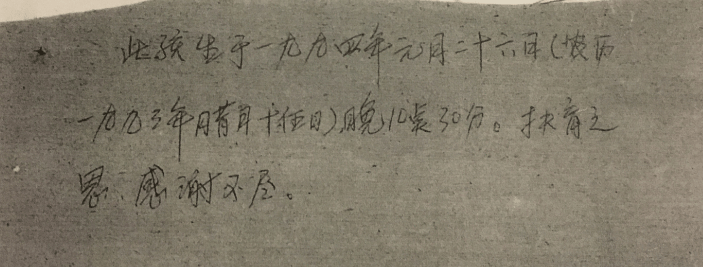

记录出生年月的纸条,成为寻亲唯一线索

从2005年算起,这是徐珊第五次回中国,也是第二次因为寻亲来杭州。

“我似乎应该是在杭州出生的。”聊起身世,徐珊有些迷茫,姓名、出生地、籍贯……所有能够验证身份的信息,她都说不上来。

8岁时被发现的先天性近视,让她偶尔猜想:或许亲生父母也有相似的视力特征?

第一次来杭州寻亲,徐珊就去了杭州市儿童福利院,查询到了被领养时的公证信息。

里面记录了一张小纸条,上面写着:“此孩生于一九九四年元月二十六日(农历一九九三年腊月十五日)晚10点30分。扶(抚)育之恩,感谢不尽。”

展开全文

小纸条 受访者供图

徐珊觉得,这张纸条的书写者应是她的亲生父母。这也是她和亲生父母唯一的联结。

根据记录,徐珊被发现时,除了小纸条,还有20元人民币。

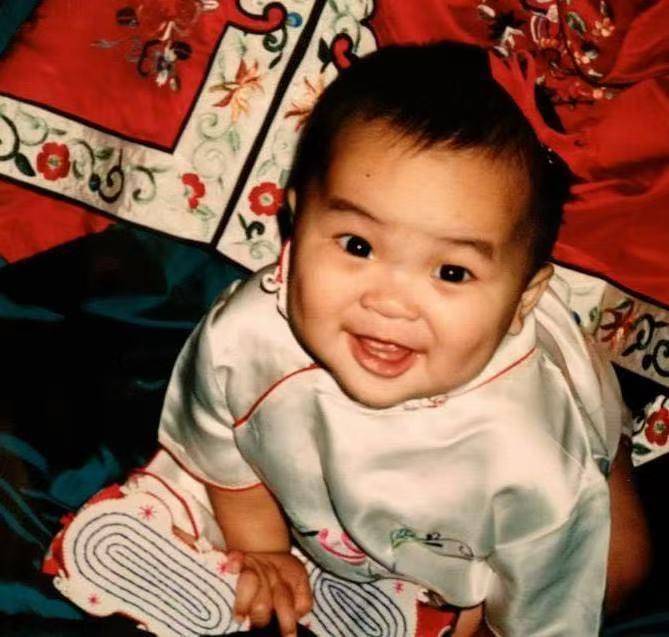

在公证书里,有一张徐珊小时候的照片,“应该是我入院时,福利院的志愿者拍的。”

和现实中比起来,小时候的徐珊更白、也更圆嘟嘟一些。

小时候的徐珊 受访者供图

这些细节得到了杭州市儿福院老员工袁问秋的肯定。

今年已经76岁的袁问秋,对徐珊有印象,“那时我是院里的医护,每天都会去关心孩子们的情况。”

或因为身世,抑或这个小女娃长得好看,袁问秋额外多了一份关注,“孩子很健康的,真不知道当父母为什么这样?”

时隔多年,更多的细节,袁问秋记不清了,“很希望她能找到亲生父母。”

徐珊和好友一起来求助潮新闻 记者 杨晓轩/摄

拱宸桥成为关键点,希望有一天说出“我回来了”

7月9日上午,徐珊去了拱宸桥——她被人找到的地方,“会不会有某一个看着我的路人,就是我的亲生父母。”

徐珊的养父母每周六都会送她去学习中国文化和中文。到了高中,因为一次学习交流的机会,徐珊第一次回到中国,“很多人问我是哪里人,那个时候我才真正开始思考:我从哪里来?”

过完30岁生日,徐珊寻亲的念头变得强烈:“时间过得很快,我已经30岁,亲生父母年纪更大了,他们在变老,再不找可能就错过了。”

缺乏中文交流的经验,徐珊的寻亲很多时候需要寻亲志愿者李娅萍的帮助。

“我们觉得拱宸桥是一个非常关键的地方。”那天一早,徐珊带着好友,还有李娅萍去拱宸桥畔,询问了周边的老居民,并联系了拱宸桥街道,“我们希望通过问询,发放传单的方式,找到一点点线索,再小都可以。”

徐珊在拱宸桥周边走访 受访者供图

接到徐珊的求助后,记者也联系了拱宸桥街道,工作人员表示由于时间过于久远,当时的办事人员对于徐珊几乎没有什么印象。

工作人员提到,1994年拱宸桥附近还没有开启旧城改造,不少工厂还在,“杭丝联,杭一棉等,也许她的父母是这些工厂的工人,当然也不排除是过路货船上的,那就更难了。”

结合徐珊提供的基因鉴定等信息,街道工作人员提到“徐珊的父母可能就是生活在附近的本地人”。

7月11日,徐珊就打算离杭回美国。

她委托李娅萍给潮新闻钱江晚报留了一段话。

“从拱宸桥边的初遇,到福利院的短暂停留,再到漂洋过海的成长,时光改变了我的生活轨迹,却从未冲淡对故乡的眷恋。我没有怨恨,只有理解。始终相信,当年的骨肉分离定有不得已的苦衷,而此刻的寻找,只为填补生命里那片关于来源的空白。愿这份执着能穿透时光,让我早日与亲人相拥,在故乡的土地上,亲口说出那句迟到太久的‘我回来了’。”

如果你是徐珊的亲人,或者认识她的亲生父母,欢迎通过留言、私信等提供相关信息,帮帮这个1994年年初在拱宸桥畔被发现的女孩。

评论